Ein ausgewogenes Maß an Bindung und Autonomie zu finden ist ein fortwährender Balanceakt für jeden von uns. Offensichtlich wird das in sozialen Beziehungen, insbesondere in Partnerschaften. Wir möchten eine tiefe Verbindung zum anderen eingehen und gleichzeitig unsere Eigenständigkeit bewahren. Gelingt das, leben Paare eine Beziehung auf Augenhöhe. Manchmal jedoch tauchen Hindernisse auf, die zu einem Ungleichgewicht führen.

Die Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl spricht von vier Grundbedürfnissen des Menschen: Bindung, Autonomie, Selbstwerterhöhung und das Vermeiden von unangenehmen bzw. das Vermehren von angenehmen Gefühlen. Die beiden, die uns nun am meisten interessieren, sind Bindung und Autonomie. Das Baby im Bauch seiner Mama kennt keine Trennung in ein „Mama und ich“, es lebt dort in völliger Symbiose. Rachel Cusk verwendet in ihrem Buch „Lebenswerk: Über das Mutterwerden“ für dieses Einheitsgefühls des Fötus den Begriff Mutterbaby. Die Geburt könnte man als ersten Akt der Autonomie sehen, in dem sich das Baby rein physisch von der Mutter löst. Diesem Trennungsschritt folgt aber umgehend ein Verhalten, in dem Nähe, Kontakt und Bindung gesucht werden, die für das zarte Wesen, das sich nicht selbst versorgen kann, unabkömmlich sind.

Die nächsten Monate im Leben des Kindes wird dieses Streben nach Bindung vorrangig bleiben. Erst nach und nach werden sich Bewegungen wie Krabbeln oder erste Schritte entwickeln, was dem Kind die Möglichkeit bietet, auf eigene Faust die Welt zu explorieren. Gefördert werden diese Autonomietendenzen im Weiteren, wenn das Kind sich langsam als eigenes Individuum erfährt.

Bindung, das Fundament der Persönlichkeit

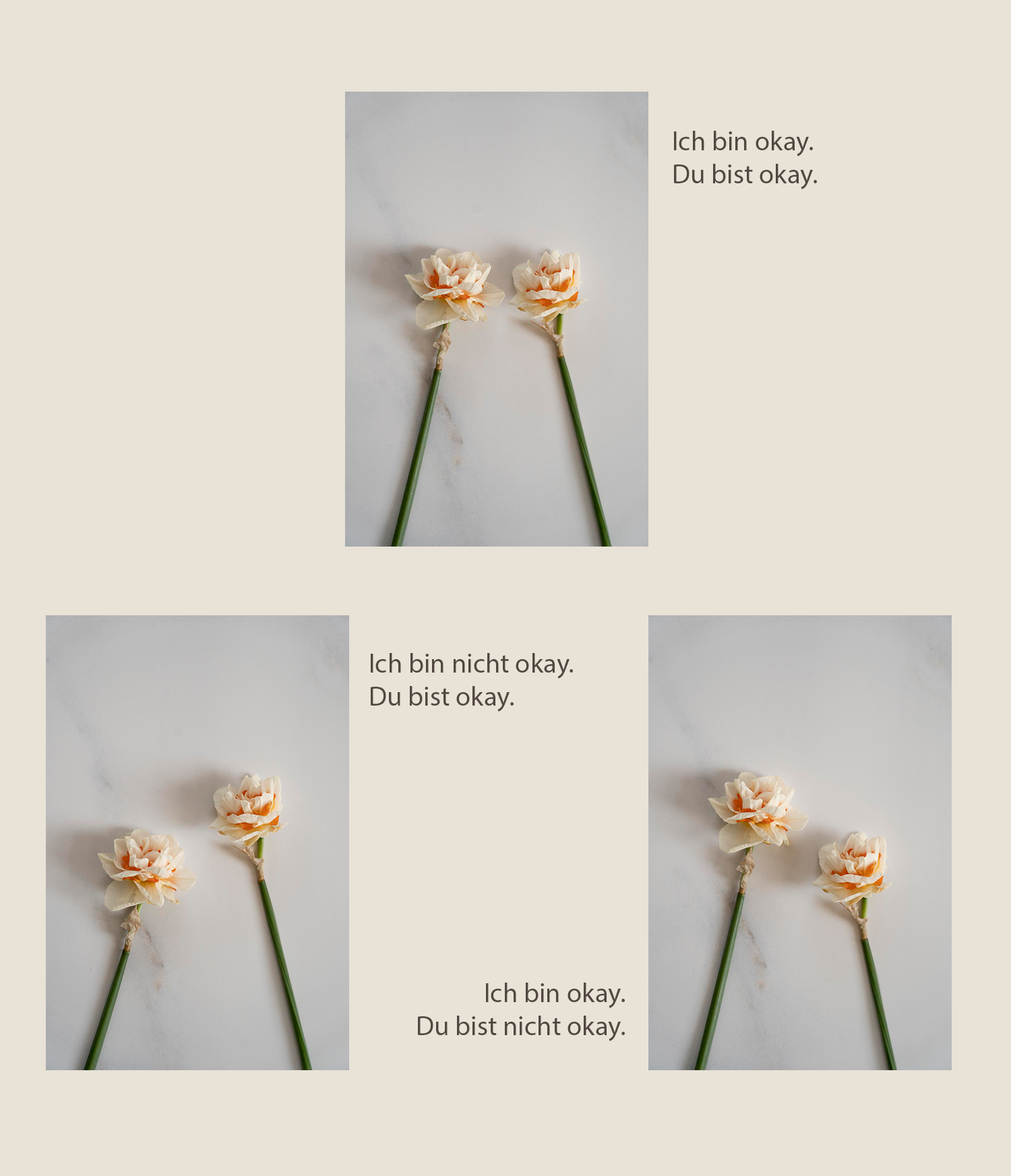

Wird in der frühen Bindungsphase ein stabiler Grundstein gelegt, in dem die Bezugspersonen einfühlsam auf die Bedürfnisse des Babys eingehen, erfährt es Sicherheit und verinnerlicht ein Urvertrauen. Man könnte es so formulieren: „Ich bin willkommen und so wie ich bin werde ich geliebt, die Welt ist ein angenehmer Ort, an dem die Menschen gut zu mir sind.“ Eine Botschaft, die tief verankert in unseren Zellen wirkt und ein stabiles Fundament für unseren Selbstwert bildet. Aus dieser Position heraus ist es wahrscheinlich, dass der Mensch eine hohe Resilienz aufweist und in Beziehungen ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz, Bindung und Autonomie leben kann. Er kann sich tief einlassen, während er gut mit sich selbst und seinen Bedürfnissen verbunden bleibt. Es wirkt ein „Ich bin ok. Du bist ok.“.

Nun ist das Leben, wie es ist, bunt und vielfältig an Erfahrungen, die teils schon über Generationen in unseren Zellen gespeichert sind und weitergegeben werden. Welche Gründe auch vorherrschend sein mögen: Wenn es den Eltern nicht gelingt, einfühlsam auf das Baby einzugehen und seine Bedürfnisse nach Nahrung, Schlaf, Wohlfühltemperatur, körperlicher Nähe und emotionaler Regulierung zu erfüllen, ist das in der Welt des kleinen Geschöpfs äußerst unangenehm bis hin zu lebensbedrohlich. Es erfährt die Bindung zu den Bezugspersonen als unsicher und so auch die Welt allgemein. Unsicherheit ist das zentrale Empfinden, ein Gefühl, das nicht nur unangenehmen Stress erzeugt, der sich körperlich tief einprägt, sondern es auch erschwert, sich neugierig auf den Weg zu machen, die Welt zu entdecken.

Auswege aus der Unsicherheit: vermeiden oder klammern

Daraus entwickelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unsicherer Bindungsstil, der im Wesentlichen zwei Richtungen einnehmen kann nämlich, die eigene Autonomie betonend (vermeidender Bindungsstil) oder sie verneinend (ängstlich-ambivalenter Bindungsstil), wobei auch eine Mischform existiert, die von Desorganisation geprägt ist. Beim vermeidenden Bindungsstil wird die Bindungssuche des Kindes von der Bezugsperson nicht erwidert. Vielleicht wird sie abgelehnt, geht ins Leere, weil das Elternteil körperlich oder geistig abwesend ist oder die Bindung ist an eine Bedingung geknüpft. Der nicht erfüllte Bindungswunsch ist schmerzhaft und stressig, um dem zu entkommen, wählt das Kind unbewusst als Selbstschutzstrategie eine Art „Abschaltung“ des Bindungssystems. Es vermeidet Bindung und setzt auf ein Übermaß an Autonomie. Es wirkt ein: „Ich bin ok. Du bist nicht ok.“

Der ängstlich-ambivalente Bindungsstil entwickelt sich, wenn die Bezugsperson/en einmal liebevoll zugewandt sind und so auf die Bindungssuche des Kindes reagieren, ein anderes Mal sind sie es nicht. Das ist zutiefst verunsichernd für das Kind, weil es nie weiß, wo die Eltern gerade stehen. Auf diese Weise ist das Bindungssystem hyperaktiv, das Kind orientiert sich stark an den Menschen im Außen, verliert den Kontakt zu sich und seinen eigenen Bedürfnissen auf die es aufgrund der ständig präsenten Angst, die Bezugsperson zu verlieren, keine Rücksicht nehmen kann. Es übernimmt auf eine Weise die Verantwortung für das Funktionieren der Beziehung und tut alles, um es den anderen recht zu machen. Das Bindungsbedürfnis ist übermäßig hoch, bis hin zum Klammern. Hier wirkt ein: „Du bist ok. Ich bin nicht ok.“

Im Spiegel des anderen

Diese frühen Prägungen nehmen wir häufig mit ins Erwachsenenalter, wo sie z.B. in Partnerschaften fortgesetzt werden, um die „erste Liebesbeziehung“ – jene zu unseren Eltern – zu reinszenieren. Aktuelle Beziehungen sind zugleich die Chance, neue Erfahrungen zu machen und nachzureifen, also jene Entwicklungsschritte in Sachen Bindung und Autonomie nachzuholen, die sich nicht erfüllen konnten.

Wie kann das aussehen? Menschen mit vermeidendem Bindungsstil scheuen Nähe, sie haben Angst vor Bindung, denn das ist, was ihnen schmerzhaft gefehlt hat, sie glauben nicht daran, dass Bindung für sie bestimmt ist. Unbewusst suchen sie aber Nähe, weil diese für alle Menschen ein Grundbedürfnis ist, da wir zutiefst soziale Wesen sind. So treffen sie nicht selten im Leben auf Menschen mit ängstlich-ambivalentem Bindungsstil, die nichts mehr suchen und geben wollen als Nähe zu einem anderen Menschen, weil sie sich mit dem anderen sicher fühlen. Ihre größte Angst ist jene vor Verlust. Dieser Typus wiederum hat seine eigenen Bedürfnisse verdrängt, hat auf seine Selbstbestimmtheit verzichtet und tut es nach wie vor. Sich auf sich selbst verlassen und sich um seine Bedürfnisse zu kümmern wiederum beherrscht der vermeidende Bindungsstyp hervorragend, was dem ängstlich-ambivalenten hier gespiegelt wird.

Beide sehen also im jeweiligen Gegenüber ihre verdrängten Anteile: Der Vermeidende sieht im Ängstlich-ambivalenten die Betonung von Bindung und Nähe, umgekehrt sieht der Ängstlich-ambivalente die Autonomie und Abgrenzungsfähigkeit, die er aufgegeben hat. Bindung und Autonomie sind in Schieflage. Stellt man sie sich auf einer Schaukel vor, dann hat einmal die Autonomie ein Übergewicht, einmal die Bindung.

Die Chance auf Ganzwerdung liegt in Beziehungen

Hier liegt ein großes Potenzial für Konflikte, deren Ursache nicht zuletzt in einem Ungleichgewicht liegt: Sieht der autonomiebetonte Mensch nur sich und seine Interessen – wir erinnern uns: „Ich bin ok. Du bist nicht ok.“ – und der bindungsorientierte Mensch nur die Interessen des anderen – „Du bist ok. Ich bin nicht ok.“ – dann streben beide Parteien bewusst oder unbewusst danach, das Ich des Autonomen zu stärken. Das „Wir“, das diese beiden leben, hat eine Schieflage, die Interessen einer Seite sind überbetont wichtig.

Gleichzeitig findet sich darin die große Chance für beide Parteien ein ausgewogenes Schwingen zwischen Bindung und Autonomie in sich selbst zu erreichen, was zu einer Beziehung auf Augenhöhe führt, in der sich beide gut verbunden mit sich selbst fühlen und sich auf Nähe mit dem anderen einlassen können. Der Weg dorthin liegt für den vermeidenden Bindungstyp darin zu lernen, einem anderen Menschen zu vertrauen und sich auf ihn zu verlassen. Für den ängstlich-ambivalenten Typ bedeutet es, wieder einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen herzustellen und Wege zu finden, aus eigener Kraft Herausforderungen zu bewältigen. So können beide zu ihrer Ganzheit reifen.

INFOBOX

WELCHER BINDUNGSTYP BIN ICH?

Sich selbst gut zu kennen und eine Einschätzung zu haben, zu welchem Bindungstyp man tendiert, kann sehr hilfreich sein, um Dynamiken innerhalb einer Beziehung zu verstehen. Orientierungspunkte für das Erforschen können die Beziehung der Eltern sein sowie auch die eigene Beziehung zu den Eltern. Wie haben die beiden Elternteile reagiert, wenn ich als Kind versucht habe, Kontakt aufzunehmen? Haben sie mir Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt?

Gleichzeitig ist auch interessant, vergangene oder die aktuelle Partnerschaft zu hinterleuchten. Habe ich ein starkes Nähebedürfnis, neige zu Eifersucht und Sorge, klammere, idealisiere meine/n Partner*in oder habe Angst vor Ablehnung (Merkmale eines überaktiven Bindungssystems des ängstlich-ambivalenten Typs)? oder meide ich Nähe, bin emotionslos, reagiere äußerst sensibel auf Erwartungen und Kritik bzw. werte meine/n Partner*in ab (Merkmale eines deaktivierten Bindungssystems beim vermeidenden Typ)? Sind Nähe und Distanz in einer guten Ausgewogenheit, kann ich die Stärken und Schwächen meines Gegenübers realistisch einschätzen und gut mit Konflikten umgehen, ist das Bindungssystem in guter Balance.

LITERATUR

Bin ich traumatisiert? – Wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen

Verena König, 2022

Grundformen der Angst

Fritz Riemann, 1961

Jein! – Bindungsängste erkennen und bewältigen, Hilfe für Betroffene und deren Partner

Stefanie Stahl, 2020

Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben – Narzisstische und co-abhängige Beziehungsmuster lösen

Kati Körner, 2023

Wer wir sind – Wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben

Stefanie Stahl, 2023

Neugierig?

Du suchst einen Weg, dich sicher und verbunden zu fühlen? Du möchtest deine volle Lebenskraft spüren und in Kontakt sein mit deiner inneren Weisheit, um deinen Lebensträumen zu folgen? Ich begleite dich gerne in Einzelsitzungen, mit Ritualen oder fotografisch, sodass du dir selbst begegnen kannst und deine Lebensenergie harmonisch im Fluss ist.

Share this story